Actualité oblige, ces dernières heures ont vu surgir une avalanche d’analyses aussi spectaculaires qu’approximatives : le Japon serait en train de déclencher un “transfert de richesse historique”, le carry trade yen serait sur le point d’exploser, et un “moment Gilt” se préparerait dans l’ombre. Pourtant, quand on regarde les marchés, rien de tout cela ne tient. Le yen ne se renforce pas, bien au contraire ; l’USD/JPY reste anormalement élevé, preuve que le dollar demeure la devise rare dans une crise de liquidité mondiale.

Or, tant que le yen reste faible, il n’y a aucun moteur de liquidation du carry trade. La mécanique même de l’argument sensationnaliste s’effondre : un unwind du carry exige un yen fort. Nous en sommes loin.

Parallèlement à la faiblesse persistante du yen, le 20 ans japonais s’envole — mais il ne s’envole plus du tout pour les mêmes raisons qu’entre 2021 et 2024.

La première phase de hausse des taux longs japonais, de 2021 à la fin 2023, était une réaction classique : le Japon sortait d’une décennie d’inflation zéro, voyait ses prix s’accélérer, et la BoJ commençait timidement à élargir les bandes de fluctuation du YCC. À l’époque, la pentification de la courbe japonaise racontait une histoire simple : le Japon rejoignait, avec retard, le cycle inflationniste mondial. Les investisseurs demandaient naturellement une rémunération supérieure pour détenir de la duration dans un environnement où l’inflation n’était plus anecdotique.

Mais la phase actuelle est entièrement différente. Depuis 2024, puis plus franchement depuis le printemps 2025, la hausse des taux japonais ne reflète plus du tout une “inflation domestique persistante” ni un “réveil du Japon”. La hausse des taux aujourd’hui s’explique par un mécanisme beaucoup plus global : un stress de liquidité qui force les investisseurs étrangers à liquider les JGB longs pour lever des dollars. Les assureurs européens, les fonds de pension asiatiques et les gérants globaux vendent le 20 ans non pas parce qu’ils doutent du Japon, mais parce qu’ils doivent payer des marges, réduire leurs positions risquées ou simplement reconstituer du cash. Ce sont les besoins de refinancement mondiaux qui agitent la courbe japonaise, pas les conditions domestiques japonaises.

Ce glissement est essentiel à comprendre : en 2021–2024, la hausse des taux japonais traduisait une normalisation économique ; en 2025, elle traduit une tension dans le système monétaire mondial. L’ancienne phase était inflationniste ; la phase actuelle est déflationnaire dans l’esprit, car elle parle de manque de cash, de rareté du dollar, d’ajustement forcé du levier global. Le même mouvement — une hausse des taux — raconte deux histoires diamétralement opposées selon la période. C’est précisément cette ambiguïté que beaucoup d’analystes manquent, en lisant la hausse actuelle des JGB comme un signal “domestique”, alors qu’elle est le symptôme d’une mécanique de bilan entièrement différente.

On a voulu voir dans cette nouvelle hausse des taux soit la fin du régime de taux zéro, soit l’annonce d’un pivot domestique historique. La réalité est bien plus simple : les investisseurs étrangers manquent de dollars et vendent ce qui est le moins utile comme collatéral, c’est-à-dire les JGB longs. Quand on doit payer des marges en urgence, on liquide le papier qui ne sert à rien dans une pénurie de cash. La hausse du 20 ans ou du 30 ans japonais est donc le symptôme d’un stress de liquidité global, pas le signal d’un réveil monétaire japonais. Le plan budgétaire annoncé pour vendredi ajoute une couche de prime de terme, mais ce n’est qu’un catalyseur narratif : le moteur réel reste la chasse au dollar.

La comparaison avec les Gilts britanniques ne tient pas davantage. Au Royaume-Uni en 2022, la crise était essentiellement une crise de levier : des fonds de pension LDI exposés à cinq, six ou sept fois leur capital via des dérivés de taux, des appels de marge en cascade, et une Banque d’Angleterre dépassée, contrainte d’intervenir dans la panique. Rien, absolument rien dans la structure japonaise n’y ressemble. La BoJ détient la moitié du marché ; les banques, assureurs et fonds de pension japonais ne travaillent quasiment jamais au levier sur les JGB ; les étrangers ne détiennent qu’une fraction marginale du stock total. Rien n’est scalable, rien n’est laissé au marché, rien ne peut déclencher de spirale auto-entretenue. On vend du long japonais parce que c’est ce que les étrangers peuvent vendre, pas parce que le Japon est en train d’imploser.

Pour toutes ces raisons, il ne faut pas se tromper de crise ni de tempo. Nous ne sommes pas dans une crise obligataire. Pas encore. Si c’était le cas, le 10 ans américain serait en feu, les Bunds divergeraient, et les courbes des pays développés se désancreraient toutes en même temps. Rien de cela n’apparaît.

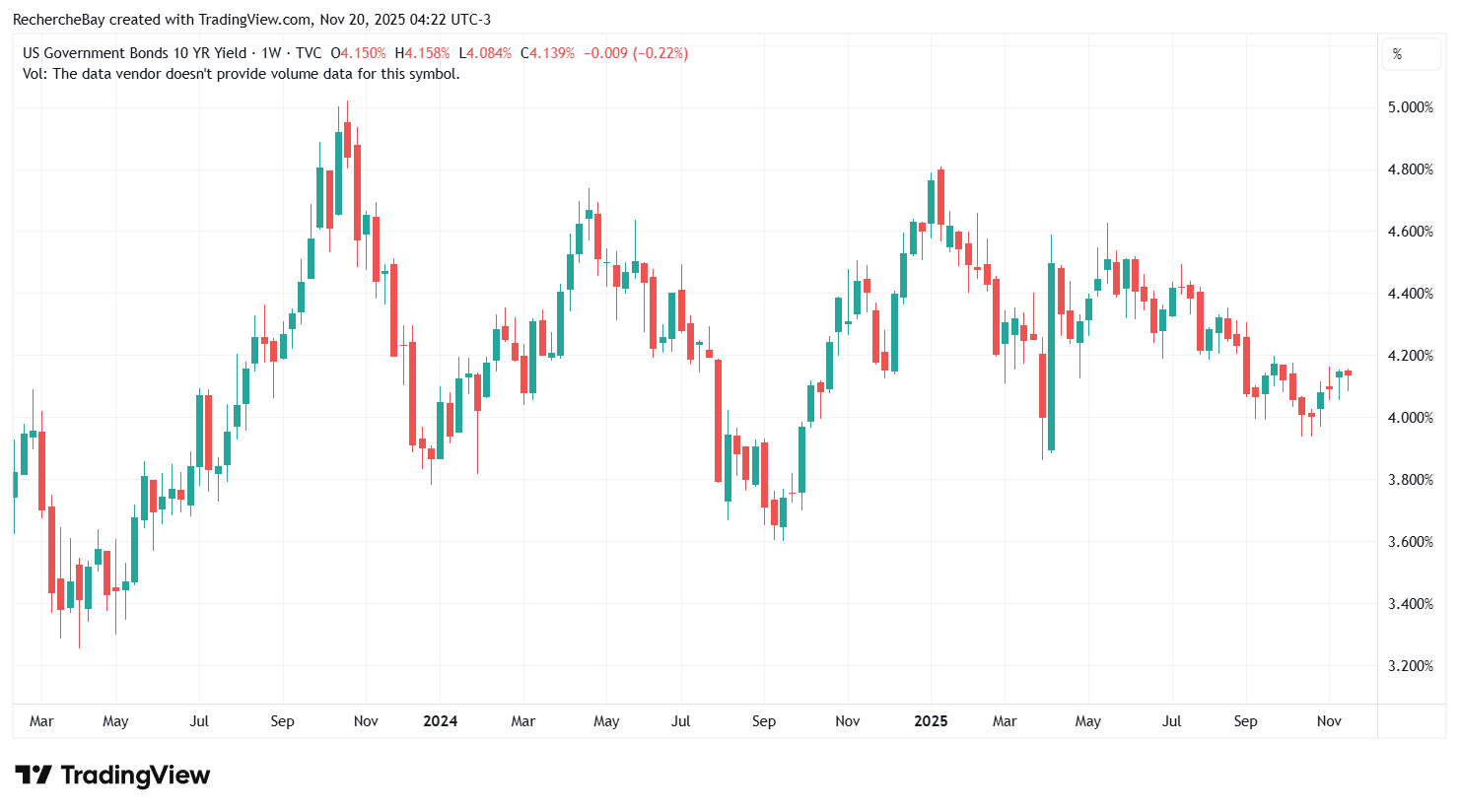

Le 10 ans américain reste stable :

Ce que nous vivons aujourd’hui est une crise de cash, une crise de collatéral, où les acteurs vendent ce qu’ils peuvent, non ce qu’ils veulent. C’est une crise de tuyauterie, pas une crise de confiance dans les souverains. La grande crise obligataire, celle qui mettra en cause la soutenabilité des dettes publiques, viendra sans doute — mais plus tard, après la prochaine intervention de la Fed, lorsque la monétisation implicite deviendra impossible à masquer. Ce jour-là, le débat portera sur la crédibilité même des États. Aujourd’hui, nous sommes dans l’urgence, dans l’opérationnel, dans la gestion de court terme.

L’or, lui, navigue parfaitement dans ce paysage et réagit en tandem avec la hausse des taux japonais depuis 2023. C’est logique : lorsque les taux montent parce que la liquidité disparaît, l’or capte la peur du système ; lorsque les taux montent parce que le doute souverain s’installe, l’or capte la peur de la solvabilité. Les deux trajectoires — celle des JGB longs et celle de l’or — racontent la même histoire sous deux angles différents : d’un côté la fragilité des États, de l’autre la recherche d’un actif sans passif.

Dans une crise de liquidité, l’or papier est vendu mécaniquement à travers les ETF pour lever du dollar, mais simultanément la demande d’or physique augmente, et l’on observe la déconnexion habituelle entre le spot qui consolide et les primes physiques qui se tendent. Dans les crises de tuyauterie, les flux ETF ne disent jamais la vérité sur la demande réelle.

Il faut ajouter un point crucial : ces épisodes de stress de liquidité ont toujours offert des fenêtres uniques d’accumulation sur le métal physique. Le marché liquide (ETF, futures) est vendu pour les mauvaises raisons ; le physique est acheté pour les bonnes. Les primes se tendent, les stocks baissent, les importations asiatiques repartent — tout en donnant l’illusion temporaire que “l’or baisse”. Puis, lorsque la phase de ventes forcées se dissipe, le prix spot rattrape mécaniquement la réalité de la demande physique.

Dans la crise actuelle, le cours de l’or consolide à cause des ventes techniques — pas à cause de son rôle stratégique.

Dans la prochaine crise, celle de la dette souveraine, le cours montera pour les raisons fondamentales. Nous traversons la phase où l’or papier est vendu faute de cash ; viendra ensuite celle où l’or physique sera recherché faute de confiance.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée à condition qu’elle contienne tous les liens hypertextes et un lien vers la source originale.

Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.