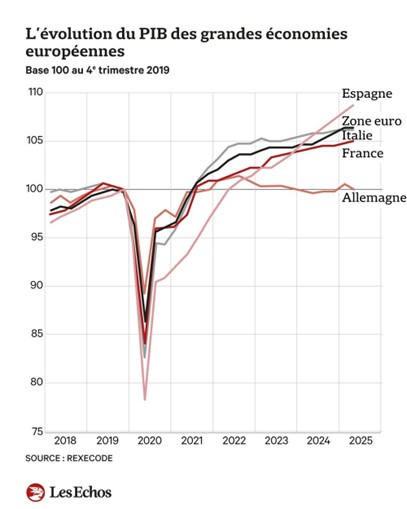

Dans notre précédent article, nous évoquions le grand déclassement de l’Europe. Certains pourraient toutefois rétorquer que, malgré tout, la croissance économique demeure présente, preuve que le continent conserve ses chances dans la compétition internationale et qu’il faut garder espoir. Sur ce graphique de Rexecode (base 100 au 4e trimestre 2019, juste avant le Covid), l’Espagne et l’Italie se distinguent particulièrement, ainsi que la France. Ces pays font mieux que l’Allemagne, longtemps érigé en modèle :

Pourtant, en y regardant de plus près, cette croissance apparaît largement factice. Elle ne résulte pas d’un programme de déréglementation, de libéralisation et de baisse des impôts à la Javier Milei — seul capable d’impulser une croissance saine à long terme et qui serait pleinement justifié dans nos économies sur-réglementées et accablées de taxes. Non, l’Argentine ne constitue pas une référence pour Rome et Madrid, même s’ils ont opéré quelques bonnes mesures (chute des subventions à la transition énergétique en Italie, sortie du marché européen de l’électricité pour l’Espagne). Cette croissance repose avant tout sur un recours massif à l’argent public.

Les fonds publics européens se déversent en Italie et en Espagne et expliquent largement la croissance de leur PIB. En France, elle s’appuie sur une dette publique en plein dérapage, tandis qu’en Allemagne — contrainte par une règle constitutionnelle limitant le déficit à 0,35% du PIB — l’activité stagne, freinée par la flambée des coûts énergétiques et la perte de ses marchés traditionnels, notamment l’automobile, qui peine à négocier le virage vers l’électrique. Mais la coalition est d’accord pour abolir cette règle et investir massivement dans l’industrie de la défense ; il y a donc fort à parier que Berlin affichera bientôt, elle aussi, une croissance artificielle…

Par exemple, l’Italie va débourser 13,5 milliards d’euros pour la construction d’un pont reliant la Sicile à la péninsule — appelé à devenir le plus grand pont suspendu du monde — le tout sans nécessité démontrée et dans une région sismique... De son côté, la ligne ferroviaire Lyon-Turin devrait coûter plus de 26 milliards d’euros (estimation de la Cour des comptes en 2012, sans actualisation depuis) : un projet du même acabit, nettement plus long et onéreux pour les voyageurs qu’un simple billet d’avion. La Présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni se félicitait le 8 août que "la Commission européenne a approuvé aujourd'hui le versement de la septième tranche du PNRR, d'un montant de 18,3 milliards d'euros, suite à la réalisation de tous les objectifs prévus." Le PNRR, c’est-à-dire le Plan national de relance et de résilience, existe aussi en France, mais il y est financé par la dette. Libre à l’Italie de s’en réjouir, mais cet argent vient de Bruxelles, autrement dit d’États en déficit, donc de l’endettement.

Une dette publique qui augmente pour une croissance au rabais : ce modèle n’est évidemment pas viable. Et l’UE n’a pas la puissance des États-Unis pour imposer l’euro dans le monde et faire financer son déficit par l’épargne mondiale. Depuis le début de l’année, l’euro s’est apprécié d’environ 15% face au dollar, mais cette tendance pourrait ne pas durer et même s’inverser.

Quoi qu’il en soit, les deux principales devises internationales restent des monnaies papier émises par des États déficitaires ; globalement, les deux perdent de la valeur, comme en témoigne le cours de l’or.

Chacun saura ce qu’il doit faire face à l’inconséquence des gouvernements.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée à condition qu’elle contienne tous les liens hypertextes et un lien vers la source originale.

Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.