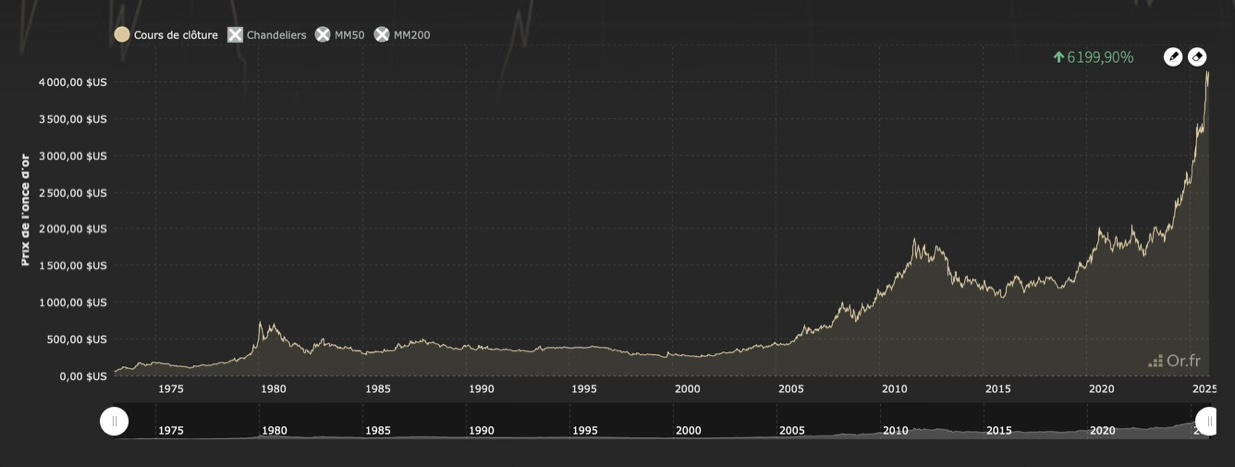

On connaît l’allure classique d’un graphique à long terme du cours de l’or ; voici par exemple celui présenté sur Or.fr :

L’inconvénient de cette représentation est qu’elle écrase les valeurs des périodes où le cours était plus faible : la hausse récente et marquée tend à aplatir tout ce qui s’est produit auparavant.

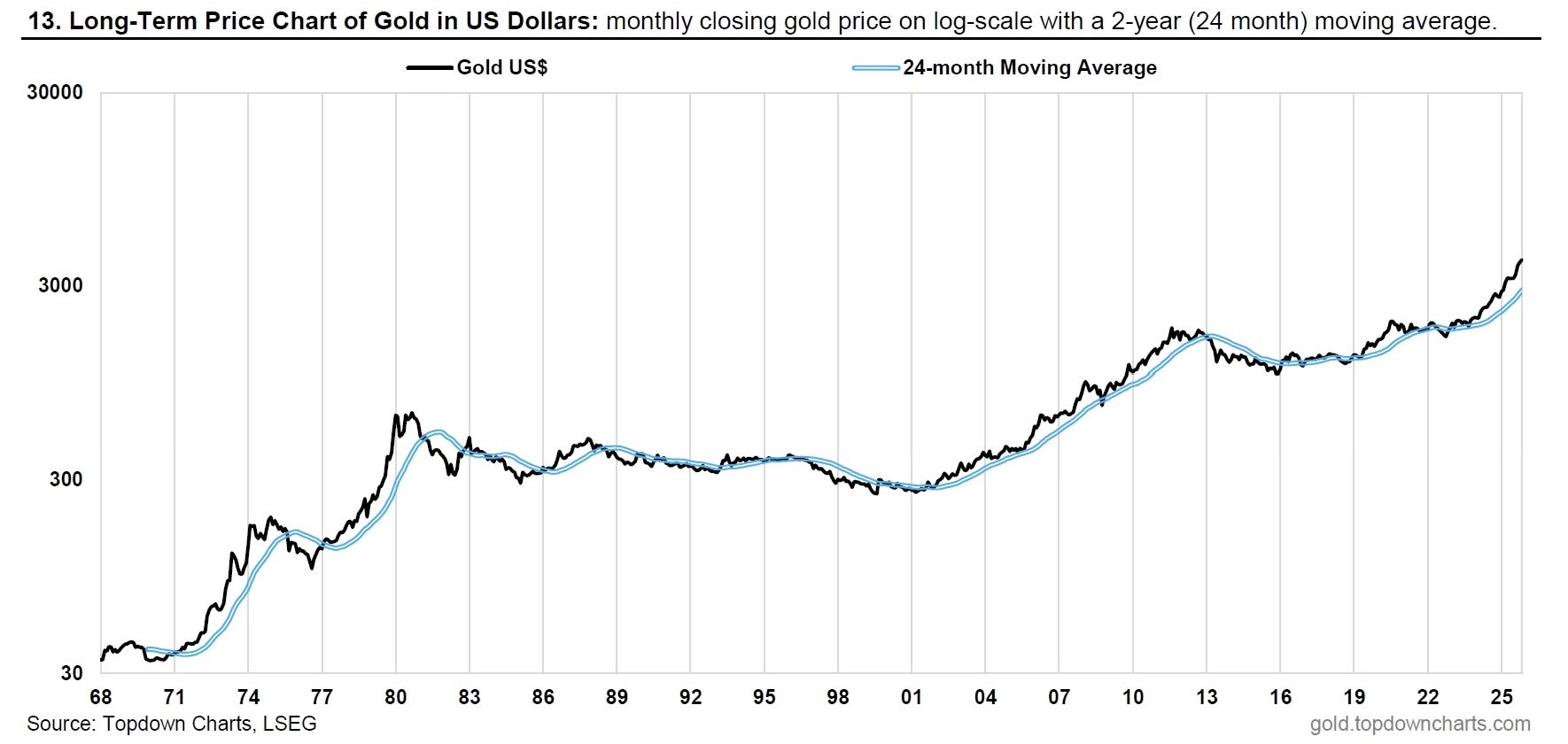

Pour mieux appréhender les cycles de l’or, il est préférable d’utiliser un graphique en logarithme. En effet, une échelle logarithmique permet de représenter, sur un même graphique, des valeurs appartenant à des ordres de grandeur très différents — ce qui est précisément le cas pour l’or. On constate sur l’axe des ordonnées que les intervalles entre 30, 300, 3 000 et 30 000 sont identiques, alors même que chaque valeur est multipliée par dix. L’avantage est que les cycles des années 1970 apparaissent nettement.

Bizarrement, j’ai eu du mal à trouver un tel graphique pour l’or, alors qu’il est couramment diffusé pour le bitcoin ; il est vrai qu’il connaît un cycle très visible de quatre ans dû au halving. Mais pour l’or, c’est également très utile :

Si on peut être légitimement impressionné par la récente poussée de l’or qui a franchi les 3 000 puis le 4 000 dollars l’once depuis le début de l’année, ce n’est finalement pas grand-chose par rapport aux années 1970 qui ont vu des mouvements bien plus brusques : le cours a en effet été multiplié par près de 20 sur la décennie, en passant des 35 dollars l’once à plus de 600 dollars. La hausse de cette année est la plus marquée depuis 2000, mais elle fait presque pâle figure comparée aux deux vagues de hausse survenues après 1971 et 1977. Ce qui veut dire que l’or "en a encore sous le pied".

La correction de 1980 apparaît également dans toute sa brutalité : le directeur de la Fed, Paul Volcker, fait grimper le taux directeur à 20 % pour vaincre l’inflation. La stratégie fonctionne, et l’or se retrouve pris à contre-pied. Durant les décennies 1980 et 1990, la croissance économique est forte et les déficits budgétaires contenus : l’or stagne autour de 300 dollars l’once. Mais au début des années 2000, les banques centrales commencent à manipuler la monnaie : la Fed abaisse de manière autoritaire son taux directeur après l’éclatement de la bulle technologique en 2000 puis les attentats du 11 septembre 2001 ; la BCE emboîte le pas. Suivent les subprimes, la crise grecque, puis le Covid… Dans ce contexte, l’or progresse et protège ses détenteurs contre l’inflation, qu’elle concerne les biens de consommation ou les actifs comme l’immobilier.

La crise grecque a fait redouter une implosion de la zone euro, qui finalement n’a pas eu lieu. À partir de 2012, l’or se retrouve de nouveau pris à contre-pied, mais il renoue avec sa tendance haussière dès 2019. C’est également ce que met en évidence le graphique logarithmique : l’or progresse quasiment en permanence, sauf lorsqu’un scénario anticipé s’inverse (comme l’inflation des années 1970 ou la crainte de l’éclatement de l’euro), ou lorsque l’économie se montre relativement saine — comme dans les années 1980 et 1990, une situation qui, au vu du niveau actuel d’endettement, a peu de chances de se reproduire.

Depuis qu’il est "libre", l’or ne cesse de monter, à quelques exceptions près. C’est précisément ce que montre le graphique en échelle logarithmique, et cela est particulièrement encourageant pour l’avenir.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée à condition qu’elle contienne tous les liens hypertextes et un lien vers la source originale.

Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.