Du fait de la complexité des questions monétaires, le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) n’a été que superficiellement médiatisé. Depuis 2015, elle se livre à une politique massive de rachat de titres de dettes, connue sous le nom d’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing). Des milliers de milliards d’euros ont été ainsi gratuitement donnés aux détenteurs de ces titres de dettes. Cette politique généreuse à l’égard des banques et entreprises concernées a eu pour résultat d’alimenter des bulles spéculatives. Ironie du sort : pour éviter que les bulles n’explosent, un recours accru au même assouplissement quantitatif qui les a créées pourrait s’avérer incontournable… au risque de les faire grossir indéfiniment ? La BCE semble prise au piège de ce cercle vicieux, pourtant mis en évidence par d’innombrables travaux académiques…

Le 22 janvier 2015, suite à plusieurs années de faiblesse économique liées à la crise de 2008, Mario Draghi – alors président de la BCE – annonce la mise en place d’un nouvel instrument au service de sa politique monétaire en zone euro : l’assouplissement quantitatif. Cette politique non conventionnelle consiste à racheter – non au moment de leur émission mais sur le marché secondaire – la dette des États et entreprises ainsi que certains actifs financiers comme des titres de créances hypothécaires. L’objectif est de prévenir un nouvel effondrement financier, d’enrayer la diminution de liquidités, d’inciter les agents financiers à se prêter entre eux et les banques à accroître leurs prêts en direction de l’économie réelle. Dans le cadre de ce programme, la BCE intervient massivement tous les mois : depuis 2015, elle a racheté plus de 8000 milliards d’euros de dettes, soit l’équivalent de 80% du PIB de la zone euro en 2021.

Ce chiffre est considérable quand on le met en regard des performances de l’économie européenne, caractérisée par une inflation relativement faible et une croissance insignifiante. Il l’est d’autant plus dans un contexte où cette politique est présentée par certains comme susceptible d’entraîner une baisse des taux d’intérêt censée stimuler l’investissement, la croissance et in fine la hausse des prix. Le spectre de l’inflation est régulièrement agité par l’Allemagne, qui, par la voix de sa Banque centrale ou de sa Cour constitutionnelle, a fréquemment protesté contre l’assouplissement quantitatif. À l’inverse, certains élus de gauche voient dans la politique monétaire européenne les bases d’une relance keynésienne ; une présentation à la limite de l’absurde, lorsqu’on sait que les milliers de milliards créés par la BCE sont très peu sortis de la sphère financière.

Bien que ce clivage ne soit en rien négligeable, partisans et opposants libéraux à l’assouplissement quantitatif, dont le terrain d’affrontement privilégié est le conseil des gouverneurs de la BCE, communient en réalité dans le respect des dogmes austéritaires de l’Union européenne qui, eux, ne sont pas questionnés.

Austérité pour le plus grand nombre, abondance pour les financiers ?

Lors des débats entre représentants du gouvernement allemand et dirigeants de la BCE, le Traité de Maastricht et le Pacte de stabilité et de croissance ne sont jamais évoqués. Les règles votées lors de ces accords structurent pourtant le fonctionnement de la politique monétaire. En vertu de l’article 123 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), les États ne sont pas autorisés à se financer auprès de la BCE. Ils doivent emprunter sur le marché secondaire via des banques privées, ou d’autres acteurs financiers. Cette règle prive ainsi la BCE de la possibilité de procéder au financement monétaire de son économie, et institutionnalise ainsi la dépendance des États aux marchés financiers.

Par ailleurs, selon le protocole n°12 du Pacte de stabilité et de croissance, le déficit public annuel des pays européens ne doit pas dépasser 3% de leur PIB. En cas de non-respect, les pays concernés se voient dans l’obligation d’établir des réformes structurelles afin de corriger les déséquilibres de leurs finances publiques. Bien que cette règle a été suspendue lors de la crise sanitaire, et actuellement contestée au sein du Conseil, la tendance générale semble indiquer qu’un retour à la règle des 3% devrait bientôt avoir lieu. Le vieux continent serait alors confronté à une nouvelle décennie d’austérité, immédiatement après être sorti de la précédente.

Deux ans à peine après le krach de 2008, une nouvelle crise – de la dette souveraine – a émergé en zone euro. Les pays européens ont fait face à une explosion de leur dette publique et de leur déficit budgétaire. L’Europe s’est alors enlisée dans une longue période de stagnation. Pour lutter contre ce choc, la BCE est intervenue grâce à une politique monétaire dite expansionniste, qui consiste à abaisser ses taux directeurs (à un niveau historiquement bas) pour stimuler la demande de crédit. Mais, faute d’une demande peu élevée, l’encours de crédits n’a pas augmenté. Au contraire. Le taux d’endettement étant très élevé avant 2008, les années post-crise ont plutôt signé l’heure du remboursement. De plus, la crise des subprimes ayant paralysé le système interbancaire, les banques ne se sont révélées que très peu enclines à prêter – se suspectant les unes les autres d’avoir en possession des créances pourries. De fait, malgré des conditions d’endettements extrêmement favorables, la demande a continué à diminuer et la croissance à stagner.

Pour éviter une nouvelle récession, l’institution de Francfort s’est alors inspirée de l’expérience japonaise des années 1990 et a lancé sa première grande opération d’assouplissement quantitatif. Elle a ainsi racheté des titres de dettes d’États et d’entreprises pour garantir leur sécurité, et restaurer la confiance des entités financières les unes par rapport aux autres. Les taux d’émission des dettes d’États – des pays du Sud en particulier – qui avaient explosé depuis 2010, avait alors baissé très rapidement. Toutefois, malgré une hausse du nombre de crédits accordés, l’endettement privé a continué de stagner, et ce, malgré des liquidités fournies de manière abondante au système bancaire. Dans le contexte d’une demande atone, d’une stagnation du niveau de vie de la population, d’une politique budgétaire récessive, ni les consommateurs ni les investisseurs n’ont éprouvé le besoin ou n’ont eu la possibilité de recourir massivement au crédit. D’un autre côté, dans un contexte de taux d’intérêt faibles, voire négatifs, les banques et autres entités financières n’ont pas nécessairement eu intérêt à effectuer des prêts (phénomène de trappe à liquidité). Ainsi, l’économie a tourné au ralenti : l’inflation n’a progressé que très légèrement, mais la croissance n’a pas suivi.

Comme le marché de la dette est « bloqué », la création monétaire produite par les rachats d’actifs se dirige alors vers les seuls canaux non-obstrués : les marchés financiers. L’économie réelle en subit les conséquences et n’est que très peu irriguée – l’argent étant contenu dans la sphère financière.

Pour prendre la mesure de ce phénomène, il faut observer l’évolution des indices boursiers européens : depuis 2015, le CAC40 (principal indice boursier français) a augmenté d’environ 50% soit 1000 milliards d’euros ; le DAX (principal indice boursier allemand) a suivi le même chemin en augmentant d’environ 50%. Bernard Arnault (Directeur de LVMH – première société du CAC40) semble avoir bien compris ce système : cela lui permet de déclarer devant le ministre des Finances Bruno le Maire, que « l’argent ne coûte pas grand-chose. »

La BCE prise à son propre piège

Néanmoins, la croissance exponentielle des marchés les expose à un risque systémique : celui d’une bulle. En effet, l’injection massive de liquidités a créé de nombreuses bulles devenues extrêmement fragiles. Afin d’éviter une crise financière de grande ampleur, la BCE doit alors intervenir massivement et notamment en période de fortes baisses des marchés. La crise sanitaire l’a montré : alors que les indices européens chutaient de près de 40%, la banque centrale européenne accentuait dès mars 2020 son soutien et renflouait les marchés financiers à hauteur de 3000 milliards d’euros afin d’éviter le scénario catastrophe.

Graphique représentant le bilan de la BCE depuis 2008. Il permet d’illustrer le phénomène décrit ci-dessus : le bilan de la BCE s’estime à 5000 milliards d’euros début 2020, puis, à plus de 8000 milliards d’euros en 2021.

Grâce à ce coup de « baguette magique », les marchés ont retrouvé leurs niveaux de pré-crise après seulement un an. Mais que se serait-il passé si la BCE n’était pas intervenue ? De toute évidence, on aurait assisté à un krach financier de grande envergure (certains spécialistes estiment des conséquences qui auraient pu être plus importantes qu’en 1929, 2000 ou 2008). Même si l’action de la BCE fut nécessaire car elle a permis de sauver l’économie, ce sauvetage l’endigue dans une dépendance sans fin. Cette fuite en avant accroît les effets d’un krach car la bulle augmente et se fragilise. Le 16 septembre 2019, dans une interview accordée à Boursorama, Jean-Claude Trichet (ex-directeur de la BCE, prédécesseur de M.Draghi) expliquait que « si le QE est éternel, alors la situation est dramatique.»

Devant cette impasse, comment sortir de la dépendance ? La BCE dispose de deux moyens possibles : revoir ses taux d’intérêts à la hausse, et, baisser le volume mensuel de rachats d’actifs (effectuer un tapering). Une hausse des taux risquerait d’accroître la pente récessive de l’économie européenne. Quid de la deuxième solution ? Les marchés sont très fragiles. Ils ne tiennent que par le soutien inconditionnel de la BCE. Dès lors, une baisse du volume de liquidités risquerait d’engendrer une chute des marchés qui entraînerait à son tour un effet de contagion incontrôlable : une nouvelle crise financière n’est pas à exclure (bien que la BCE ait annoncé récemment qu’elle diminuerait son programme exceptionnel de soutien PEPP, un tapering n’est pas envisageable).

Comment dès lors comprendre le clivage entre opposants et partisans de l’assouplissement quantitatif ? Il ne s’agit aucunement d’un affrontement entre partisans d’une relance keynésienne et partisans d’une austérité la plus stricte : les partisans de l’assouplissement quantitatif pratiquent tout autant l’austérité budgétaire que ses opposants. Il faut s’intéresser au mode d’accumulation propre à l’Allemagne pour comprendre pourquoi les dirigeants de ce pays s’opposent avec tant de virulence à cette politique monétaire expansionniste – qui, pourtant, n’ébranle en rien les dogmes austéritaires de l’Union européenne. Ce pays est caractérisé par une proportion record de rentiers au sein de sa population, et par un système bancaire dont les profits sont davantage tirés des activités de crédits que d’investissement. Ainsi un accroissement de l’inflation, même minime, grève le pouvoir d’achat des premiers ; et pour le second, la diminution des taux entraîne une perte considérable de rentabilité. Toutefois, l’Allemagne reste divisée sur le sujet. Ses grandes banques nationales – au même titre que celles des autres pays européens – sont favorables à une telle politique, tandis que ses banques régionales, davantage dépendantes des activités de crédit, y sont hostiles. Comme les activités des banques nationales se concentrent principalement sur l’investissement et la spéculation, elles ont tout à gagner d’une politique qui accroît la liquidité, augmente la rentabilité des produits financiers, et favorise une orgie de prêts et de spéculation.

Une nouvelle aristocratie sous perfusion de l’assouplissement quantitatif

On l’aura compris : un resserrement de la politique monétaire européenne n’est pas à l’ordre du jour. Néanmoins, ce statu quo a un coût. Celui-ci est d’abord social : l’injection de milliers de milliards d’euros à destination des détenteurs de titres de créances a induit un accroissement considérable de leur fortune – entraînant, par un choc de demande, une augmentation du prix de certains biens et services comme les logements ou produits de luxe (yacht, jet privé, sac à main de luxe, etc.). Depuis 2015, en Europe, dans un contexte où l’inflation « générale » fluctue autour de 1-2% par an, le prix des logements augmente en moyenne de plus de 4% (certaines capitales européennes ont même connu une augmentation de 6% par an). Cette hausse crée des inégalités patrimoniales considérables et affecte directement ceux qui ne possèdent pas d’actifs.

L’assouplissement quantitatif permet à la BCE de préserver les bulles financières qu’elle a elle-même créées. C’est d’ailleurs par ce biais que certains en profitent pour effectuer des montages financiers de grande envergure comme les rachats d’actions ou les fusions d’entreprises. Les rachats d’actions permettent à des dirigeants ou actionnaires de racheter des actions de leur propre entreprise dans le but de réduire le nombre d’actionnaires et de se verser ainsi plus de dividendes – tout en augmentant le cours de l’action de l’entreprise. En période d’assouplissement quantitatif, ces derniers peuvent le faire en empruntant des sommes considérables (dette qui se retrouve dans le passif de l’entreprise) à des taux quasi-nuls, ce qui est encore plus profitable. En Europe, le montant exact des rachats d’actions n’est pas communiqué, mais il concerne nombre de dirigeants dont Patrick Drahi, Bernard Arnault, ou encore Xavier Niel.

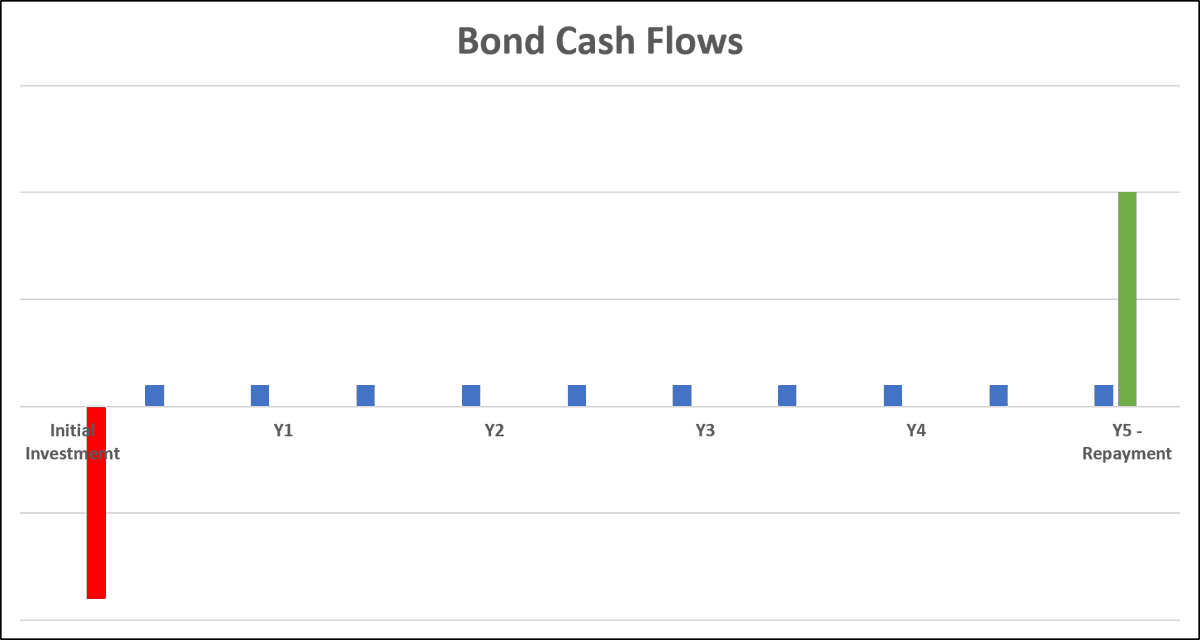

Les fusions d’entreprises, elles aussi très en vogue, représentent la mise en commun du patrimoine de deux sociétés : une entreprise rachète une plus petite (LVMH-Tiffany & Co, Vivendi-Havas, Bouygues-Equans…). Dans un contexte de taux bas, l’entreprise débitrice ne paye que très peu d’intérêts lors du remboursement de la dette. Pour une multinationale, c’est un avantage considérable car, lorsqu’elle emprunte sur le marché de la dette, elle ne rembourse le montant emprunté qu’à la fin de la durée du prêt (voir graphique ci-dessous). Seuls les intérêts sont versés mensuellement. De plus, la multinationale peut aussi faire rouler sa dette (une fois l’échéance de la première dette arrivée, elle peut emprunter de nouveau pour rembourser cette dernière). En somme, dans le contexte actuel, cela s’apparente à un don. Ce qui ravit les banquiers, les actionnaires, mais aussi les grandes entreprises capitalistes prêtes à tout pour augmenter leur pouvoir de marché. Par ailleurs, cette activité hautement spéculative ne produit que très rarement de la richesse réelle, délaissant une fois encore le plus grand nombre.

Déroulement d’un prêt d’une multinationale

Mais ces montages financiers ne sont que l’exploitation des failles de cette politique ultra-accommodante. Ce paradigme reste inchangé car le débat entre opposants et partisans de l’assouplissement quantitatif n’incorpore aucunement les enjeux sociaux soulevés par cette politique. De fait, l’austérité budgétaire demeure une donnée intangible sur le vieux continent et le paradigme néolibéral continue d’abîmer son tissu social. En parallèle, les bulles spéculatives continuent de croître à une vitesse alarmante – avec pour seul horizon leur éclatement, que provoquerait un resserrement de la politique monétaire, ou leur croissance sans fin, qu’induirait sa continuation. Ainsi, servir le marché primaire des financements plutôt que la spéculation bancaire est un impératif. Diverses pistes ont été proposées par de nombreux think-tanks pour une politique monétaire alternative, que l’on songe à la monnaie hélicoptère ou à l’annulation des dettes détenues par la BCE, que propose l’Institut Rousseau. Reste à savoir si une telle rupture serait possible dans le cadre de l’Union européenne…

Source originale: LVSL

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée à condition qu’elle contienne tous les liens hypertextes et un lien vers la source originale.

Les informations contenues dans cet article ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement, ni une recommandation d’achat ou de vente.